【リーダーシップ / 組織変革事例】SDGs的な視座を高め主体性を発揮するリーダーシップ3.0

この事例はある大手IT企業の人事担当の方から近視眼的な課長クラスの視座を高めるためにSDGsを切り口に何かできないか、という依頼から1泊2日の合宿型研修+フォローアップとして3時間のアクションラーニング3回を行った事例をまとめたものです。

依頼を受けて数日後、現状を把握させていただくために実際に担当者の方とお話をさせていただきました。

担当者の方からは、目の前の目標にあまりにも注力しすぎでいるので視座を高めるためにSDGsを活用したい、というものだったのですが、ちゃんとお話しを聞いてみると以下のような課題が浮き彫りになってきました。

自分の部門に閉じて仕事をしていて横連携が全く取れておらず部分最適になり、自部門や自チームの成果や利益のことばかりを考え組織全体や会社としての視点が欠けている。さらに、そのような状態が会社全体で起こっている。

さらに、決まったことは適切に実行できるという真面目さと実行力はあるものの、真面目さゆえに何か新しいアイデアを自分から考えそれを提案したり、主体的に行動に移す、という点が出来ていない。

イマココラボではSDGsカードゲーム開発後、SDGsカードゲームを使った研修を提供させていただくことが多いのですが、元々はリーダーシップ開発や組織開発、チームビルディングなどを強みとして企業研修やプログラム等を提供させていただいています。

なぜSDGsにリーダーシップや組織開発のアプローチが重要かと言うと、実際にSDGsカードゲームで目標を達成しようとすると「全体の利益を考える」すなわち自分だけではなく全体のためにという視点やマインドセット、「私も起点」すなわち私自身の行動が全体に変化を与えうるという主体性やマインドセットが必要で、それらがないとゲームでは目標を達成できないからです。そのためこれら2つの視点に対して何もアプローチしないと本質的な変化が起こらないためです。

これはSDGsというレベルの話だけではなく、組織や企業でも全く同様です。むしろ企業のあり方が変わることで社会全体が変わっていくとも言えます。

お問合せくださる多くの企業がそうなのですが、SDGsに対して何らかの対応をする必要性を感じてらっしゃるのですが、多くの場合はSDGsはあくまでも入り口で、その背後には組織それぞれの課題がありそこに対処しないと本質的な変化にはつながらないことが分かります。

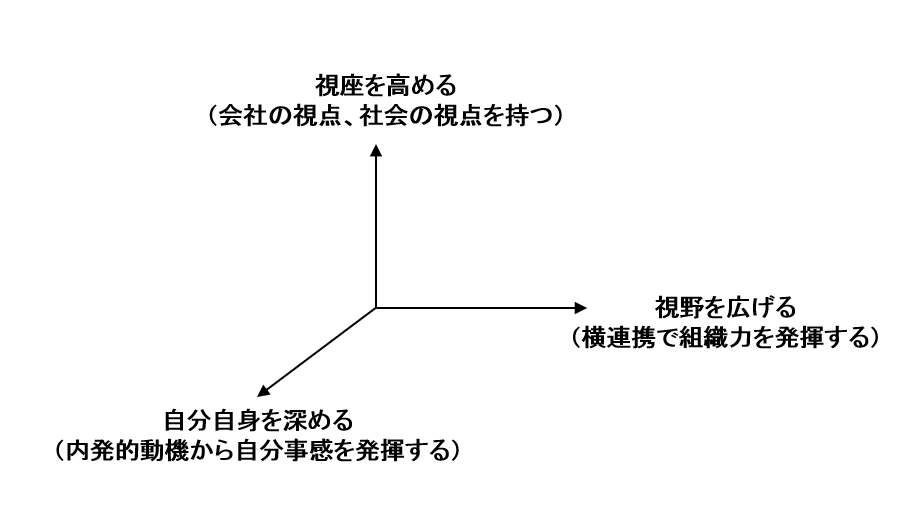

人事の方と議論を重ねて、今回はSDGsを中心にするのではなく、本質的な課題を解決するツールの1つとしてSDGsカードゲームを使い、以下の3点を踏まえてリーダーシップ3.0というプログラムを行うことになりました。

リーダーシップ3.0のゴールの姿

- 視座を高める:SDGs的視点で視座を高め会社の視点、社会の視点を持つ

- 視野を広げる:自部門を越えた横連携により組織の力を発揮する

- 自分自身を深める:自分自身を見つめ深めることで内発的動機から行動する

合宿初日。組織を横断した20名の課長クラスの方々が集まりました。一部の方々はよく知っているようでしたが、多くの方はお互い知ってはいるけれども、あまり深く話したことがない感じでした。

関係性の質から本音で語り合う土壌作り

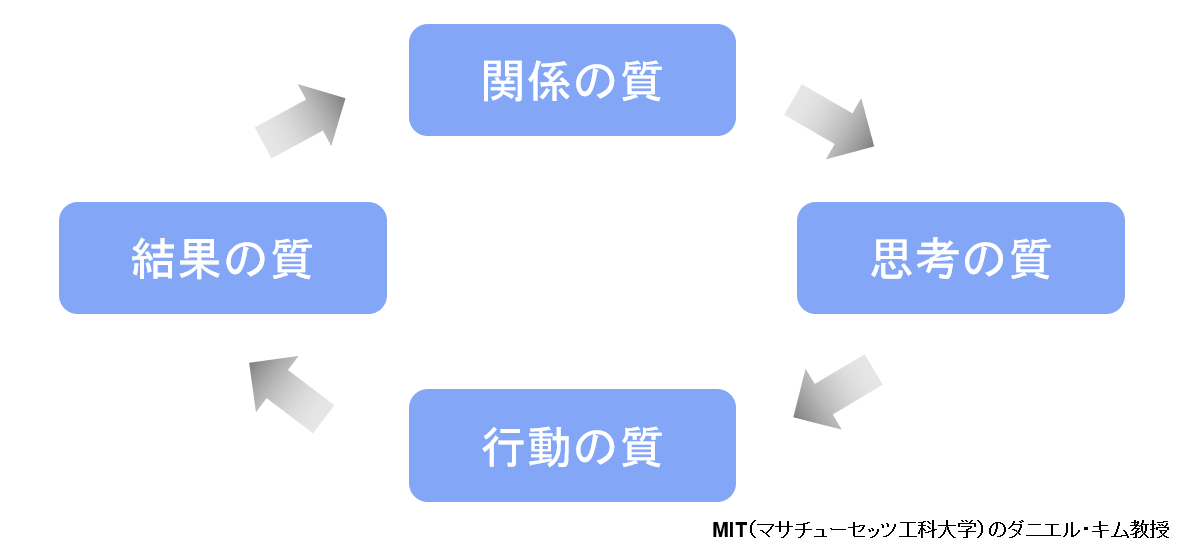

合宿の成果を最大限に上げるための一番大切な要素は「関係性の質」を上げる、ということです。関係性の質とは、お互いの信頼関係と言ってもいいかもしれませんし、違う言葉で表現すると、お互い気心知れて本音で語り合う土壌と言ってもいいかもしれません。

その土壌がないところでプログラムを進めても表面的な会話で終始して、本音が出ない、つまり本質的な議論が出来ません。

以下の表はアメリカのMITのダニエルキム教授が提唱している「組織の成功循環モデル」というものなのですがシンプルですが本質を表していると思います。関係性の質が高まれば、議論される思考の質が高まり、その結果として生まれてくる行動の質が高まり、最終的に結果の質、今回で言えば、合宿での成果が高まる、ということです。

関係性の質を上げるために一番重要なことは、役職や肩書を取って聴く、聴かれる、という体験を通じて、人として繋がる、ということです。そのため、インタビューシートを使って2人ペアでそれぞれのライフストーリーを分かち合う、という時間を取ります。研修会場から出て、自由な場所で、それこそカフェや公園などへ行っていただきました。

戻ってきた2人は緊張も解け、研修が始まった時とは別人の顔になっていて、場全体に本音を言っても評価判断されるのではなく受け取られる、という信頼が生まれはじめていました。

2030SDGsカードゲームで視座を上げる

さて、ここからSDGsカードゲームです。2人1チーム、10チームでゲームを行いました。

ゲーム自体の流れはこのサイトの他の記事にご紹介させていただいているので、ここではこの合宿で行った振り返りを中心にご紹介します。

SDGsカードゲームがいいところは、振り返りの柔軟性が高いためいろいろな観点から振り返りを行いながら学びを深められる、というところです。

今回の3つのテーマの1つ目の視座を高めるために、ゲームで活用したプロジェクトそれぞれを理解し、それらのプロジェクトが経済や環境、社会にどのような影響があり得るのかを考えるところからはじめました。

どんなプロジェクトがあるかというと以下が一例です。

フェアトレード商品の購入

途上国での産業振興

地産地消の実践

薬とワクチンの供給

オンライン教育環境の整備

職業訓練教育の実施

自社のジェンダーフリー改革

再生可能エネルギーへの切り替え

原子力発電の利用廃止

長時間労働の見直し

生産力の向上促進

観光業の振興

子どもを労働力として利用する

教育の無償化

医療制度改革

不法滞在者の就労増加

過度な金融取引に関する規制

場所を問わない働き方の実現

大都市への一極集中促進

環境対応商品の購入

温室効果ガスの排出権取引活発化

カードゲームにはこのようなプロジェクトが80個あるのですが、個人レベルのもの、自社レベルのもの、国家レベルのもの、地球社会レベルのものまで多種多様です。これらの中身を理解し、現状がどのような状態か、またこれらのプロジェクトが個人や自社、国家や世界に対してどのようなインパクトを与えているのか、ということを理解していきます。

このプロセスだけで普段は目の前の業務に忙殺されている参加者の方々の視座は一気に上がっていきます。

また、SDGsを考える時1つの重要なキーワードは「つながっている世界」です。

風が吹けば桶屋が儲かるのように、①風が吹くことで、②砂塵が舞い、③それが目に入り失明し、④当時は目が見えない人はマッサージ師か三味線引きだったため三味線引きが増え、⑤三味線の皮として使われる猫が殺され、⑥猫がいなくなることでネズミが増え、⑦ネズミが桶をかじり、⑧桶屋が儲かる、という感じで1つの行動が全部つながっている、というものです。

これをビジネスで当てはめると、自分たちの仕事もどこかで今理解を深めたプロジェクトおよびSDGsの169のターゲットに関連していることが分かります。

今回はいろいろな業種をサポートしているIT企業であったため、サポートしているお客様の事業ドメインに関して関連を考えることで、自分たちのサポートしているお客様の仕事がどうSDGsにインパクトを与えうるのか、ということを肌感覚で捉えていきました。

参加されている方の感想は「自分たちの仕事がどのように役に立っているかピンと来ていなかったが、こうやって社会に貢献していることを知れて、元気をもらった」などこのプロセスを通じて、視座が上がるだけではなく、世の中に対する意義をしることでエンパワーメント(元気づけ)された感じでした。

全体の利益を考える

カードゲームでは全体の共通目標である経済・環境・社会のパラメーターをある一定量まで増やすことが参加者全体の目標になりますが、その目標を達成するためには「自分のためだけではなく、全体の利益を考えて行動する」ことが必要になります。

そのためには、チームメンバーや同僚の動きや状況を観察し必要に応じて適切なサポートを行える優しさ、行動力が必要になります。

今回の振り返りでも大変重要なポイントで、今回のカードゲームで起こったことを会社内や組織内で起こっていることに置き換えてもらいました。

振り返りで出てきたコメントは、「自分の目標達成のための部分最適では、チームや組織全体の目標にはつながらず、結果として組織全体や会社の利益に貢献出来ていない」「コミュニケーションが円滑でお互いを助けながらチームワークを発揮したことが、全体の目標を達成することにつながった」「チームで働く楽しさや素晴らしさを感じられたが、それがまさに働きがいがある組織につながる」などで、視野を広げ横連携を取ることで成果につながる体験になりました。

実際にカードゲームも数百回行ってきましたが全体目標を達成するかどうかは、参加者同士の“関係性の質”、つまり参加者同士でどのくらいスムーズなコミュニケーションが出来るかに相関しています。前段階で関係性の質が上がっていることが、カードゲームでいい結果を残せたことにもつながったことも腹落感が増して初日が終わりました。

自分自身を深め、内発的動機を知る

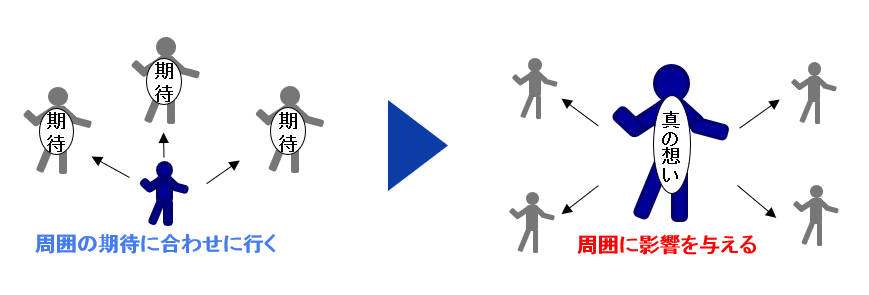

2日目は自分自身を知り、自分の内発的動機を知っていき、そこからアクションを考えていきます。ここで紹介しているような自分のあり方にアプローチしてパラダイムに気づいていくワークをじっくりと時間をかけて行いました。

その結果、自分が今までいかに社会の期待だったり、周囲の期待だったり、親の期待、すなわち外側の期待に応えるために行動していたのか、自分自身が無自覚に設けている枠(パラダイム)に気づき、それを取り払うことで今まで発揮し切れていなかった本来持っている力を発揮していくための可能性に触れたプロセスでした。

内発的動機は周囲、つまり外側にはありません。自分自身の情熱、真の願いや想い、つまり自分の内側にあります。

午後は自分自身の一番深いところにある情熱、真の願いや想いにアクセスし、それを言語化し、参加者全員で共有しながらお互いがエンパワーメントする形で進みました。

最後は、言語化された真の願いや想いから、現場に持ち帰って行うアクションに繋げて2日間の合宿が終わりました。

2日間でも大きな変化や気づきがあるのは事実ですが、本質的なリーダーシップは2日間では育たないのは事実だと思います。

変化や気づきをリアルな現場での活動に繋げていく。

そのためには、それぞれの真の願いに繋がったところから、現場でアクションを起こすことしかないと思います。その上で上手くいくことや上手くいかないことを踏まえて次のアクションを起こしていく。この繰り返しこそがジワジワと本質的な変化に繋がっていきます。そのプロセスをサポートするために合宿後に毎月1回のペースで行われたアクションラーニングが行われました。

他の関連事例はこちら

一人ひとりの意識変容から組織や社会に変革をもたらす

企業の次世代リーダー、NPOの代表などトータル10人が集まり半年間に渡り1泊2日を4回繰り返した事例です。参加者の感想を中心にまとめてあります。

この事例で実施したサービスはこちら

「やること」から「あり方」へ、「行動変容」から「意識変容」へ。リーダーや組織に必要な意識のパラダイムシフトを起こします